La vie quotidienne à Marseille, après la défaite

Les restrictions racontées par Lorette COLAS, une adolescente marseillaise de 14 ans

Photo prise dans le Musée 3M de notre ami Claude TIANO

« À partir du 20 octobre 1940, le pain la viande, le lait et le vin furent rationnés et des tickets d'alimentation distribués. Les tickets E (enfants de moins de trois ans) et V (vieillard) avaient droit au lait. Les rations étaient différentes suivant l'âge et l'activité. Les tickets J1 concernaient les enfants de 3 à 6 ans et les J 2 ceux de 6 à 12 ans. Les tickets T étaient pour les travailleurs de force et les agriculteurs. Pour toucher ses rations, il fallait être inscrite chez les commerçants de son quartier, ce serait mon occupation du jeudi. Ses rations dérisoires furent complétées, par un troc, qui s'institua assez vite avec nos clients ayant une profession dans l'alimentaire.

Je me souviens que M. Jean Carré (propriétaire des pâtes Rivoire & Carré), paya une paire de landiers en fer forgé avec 10 kg de pâtes. M. Spoërry qui meublait sa propriété dans le Gers nous fit expédier, par son intendant, quelques boîtes scellées de confit d’oie (merveille !) en déduction d'un reliquat de facture. M. Rémusat, minotier, nous fournit en « bonne farine » alors que le pain rationné, composé d'ingrédients divers était plat, noir, gluant et moisissait rapidement. Un lanterneau fut payé en biscottes Prior par Jean Méry.

Jeanette qui gérait ses apports alimentaires avec sagesse, avait du mal à les protéger des libéralités de notre mère, qui donnait et invitait à toute occasion, surtout lorsque l'essence a manqué et que nous avons installé l'entresol du magasin pour y habiter en semaine, réservant le carburant (quelques bidons stockés à l'entrepôt) pour le week-end à Valmante.

Une fois les murs et plafonds peints en ocre rosé clair, on installa quatre lits couchettes dont deux destinés à mes sœurs se firent face dans la pièce à une fenêtre, encadrant une table chinoise en laque noire incrusté de fleurs et d'oiseaux de jade. Une grille en fer forgé à deux vantaux, fut posée pour séparer cette pièce du palier de la montée d'escalier, où ma mère avait choisi d'installer son lit contre la rambarde de ferronnerie. C'était le plus mauvais endroit, mais elle disait que le tuyau du poêle qui passait contre le mur lui apporterait de la chaleur, et que dominer ainsi sa boutique, lui donnait l'illusion d'être le commandant d'un navire sur le pont supérieur.

Ce qui servit de cuisine était un appentis mansardé par l'escalier de l'immeuble, aérée par une lucarne ouvrant au niveau de la cour du premier étage, et qui était, puis qui redevint par la suite, l'atelier où nous restaurions les lustres. Jeanette y faisait le repas sur un fourneau à deux feux. Elle portait les gratins au four du boulanger du cours Lieutaud.

Dans la pièce baptisée « salle à manger », il y avait un secrétaire Louis-Philippe entre les deux fenêtres pour mes devoirs, une table ronde avec six chaises et mon lit contre la cloison de l'appentis - cuisine.

Pour déployer l’abattant du secrétaire, il fallait pousser la table contre le lit. Pour mettre la table, il fallait fermer le secrétaire. Mme Destray à laquelle on raconta cela en plaisantant, eu la gentillesse de me proposer de venir travailler dans « ma » chambre du troisième étage à « mon » bureau. Le commandant Destray qui était fort en maths, faisait mes problèmes, mais de telle façon que mon professeur disait que j'étais devenue par miracle si forte en maths, que mes solutions étaient de niveau des élèves de mathématiques supérieures.

Dans notre entresol fenêtres surbaissées, Jeannette avait posé des rideaux anciens en mousseline brodée, qui allaient jusqu'au plafond, et des doubles rideaux grenat, à tirer le soir, pour obéir aux ordres de la défense passive. Des vigiles volontaires, dans chaque quartier, faisaient à partir de 10 :00 du soir, des tournées de surveillance, armés d'un sifflet, pour signaler au contrevenant, les lumières trop apparentes. En effet, pendant l'occupation, on disait que les Allemands tiraient dans les fenêtres éclairées. Notre installation plaisait aux amis. Ils l’avaient baptisée la bonbonnière. Les deux lits de mes sœurs figuraient des canapés, avec des coussins de fond faits avec les échantillons de soieries, de 50 cm x 50 cm, ou des velours de Presle, Demesmaeker, inutiles puisque les fabricants ne livraient plus. Notre petit entresol devenait comme un refuge d'harmonie préservée au milieu du chaos. Je parlais peinture ou littérature avec Simone. On nous en rebattait les oreilles au lycée, avec une propagande très programmée, l'obligation d'être au salut au drapeau le lundi à 7 :30 où nous chantions tous en chœur : « Maréchal, nous voilà ! ». Je dis « Maman il ne faut pas dire du mal du Maréchal, il a sauvé la France ! ». Ma mère a regardé en souriant Simone, Alice, puis elle a pris un air apitoyé et la voix chevrotante mimant la vieillesse en secouant la tête dit : « mais il est si vieux... » Et l’on changea de sujet de conversation. Non visiteuses partaient avant le couvre-feu de 10 :00. Elles habitaient toutes les deux au Cours Lieutaud. L'une et l'autre furent arrêtées durant l'hiver 1942-1943, envoyées en camp de concentration et survécurent, mais ceci est une autre histoire. »

Voici à quoi ressemblait le chant « Maréchal, nous voilà ! » que l'on faisait apprendre aux enfants, à l'école :

( Dans cette vidéo, nous voyons que la propagande est aussi bien présente )

Témoignage de Maurice ROBEQUIN, le grand-père maternel de l’une de nous qui, à l’époque, est âgé de 12 ans en 1940

« Je m’appelle Maurice ROBEQUIN, je suis né le 10 mars 1928, je suis âgé actuellement de 92 ans. Je souhaite raconter des anecdotes de mon passé pour que, les générations actuelles et futures sachent ce que nous avons vécu pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Dans les années 1940, j’avais à cette époque 12 ans, je me rappelle que les Allemands ont frappé à la porte d’entrée de ma maison familiale, avec les crosses de leurs fusils car ils voulaient avoir de l’eau chaude pour se laver. En effet, à l’époque, il n’y avait pas de salle de bain pour se doucher. Ils parlaient très peu le français. Ils ont trouvé ce qu’ils voulaient chez Maurice RAMU, un locataire d’un des appartements du 1er étage de mon grand-père, Pierre Mathurin LOMBARD, qui était aussi mon cousin et voisin de mon étage. Maurice RAMU était marié à Marcelle RAMU (nièce de mon père) et était père de deux enfants Roger RAMU (né en 1924) et Robert RAMU (né en 1935).

Etant donné que les Allemands occupaient l’imprimerie GIRAUD, qui se trouvait en face de notre maison, située autrefois sur le Chemin de Mazargues (à Marseille (13008)), il était facile aux allemands de traverser la rue pour nous taper à notre porte.

Je me rappelle également qu’un jour, il y a un résistant qui nous a pris pour des Allemands. Il m’a pointé son arme (un fusil, je crois) à deux mètres de distance de moi. Je lui ai alors dit : « On n’est pas des Allemands nous ! ». Tout ça s’est passé dans la tranchée que j’avais creusée derrière la maison pour se réfugier, lorsque la sirène d’alerte annonçait une attaque. Il y avait avec moi dans la fosse, tous les habitants de notre maison, qui aujourd’hui sont tous décédés. Je suis actuellement le seul survivant de notre maison familiale dans laquelle j’habite toujours avec ma fille et ma petite-fille.

Je me souviens aussi que pendant la guerre, avec mon père, nous avions caché nos armes (des fusils de chasse) rangées dans leurs étuis, dans une dépendance mitoyenne de la maison, sous des piles de bois : nous refusions alors en faisant cet acte, de donner nos fusils de chasse aux Allemands au cas où ils nous en demanderaient : c’était une forme de résistance.

En effet, pendant l'occupation allemande, à Marseille, qui avait débuté le 12 novembre 1942, on devait remettre, d’après l’ordonnance du 10 mai 1940, ses armes, y compris celles de chasse, à l’armée allemande dans les 24 heures, sous peine de mort ou de prison dans les cas les plus légers : or, mon père ne l’a pas fait et a préféré les cacher.

Par ailleurs, un jour, quand je réparais nos vélos, des Allemands sont venus voir ce que je faisais. J’ai eu peur qu’ils trouvent ce que nous avions caché sous les piles de bois, nous risquions gros s’ils les trouvaient ! Mais, ils ne m’ont pas posé de questions et sont partis. Dans ces cas-là, il fallait toujours répondre bêtement : c’était la règle.

Mon père avait aussi caché les roues de notre traction, sous le lit de la chambre de mes parents, car les pneus étaient neufs en 1940, il n’avait donc pas envie de se les faire voler en cette période de guerre.

De plus, quand j'étais petit, j'écoutais les « radios libres ». J'écrivais tout ce que l'on disait sur un papier, afin de le répéter à ma famille et aux habitants de notre maison : tout cela, on le faisait discrètement car on était dans la clandestinité. À tout moment, les Allemands pouvaient les détecter et les faire supprimer. Les Français avaient l'interdiction formelle d'écouter Radio Londres, en l'écoutant, on prenait le risque, de se faire saisir notre poste radio.

En ce qui concerne la vie quotidienne pour manger, nous mangions mieux à la campagne, à Rians, là où nous avions loué notre appartement pour nos vacances qu’à la ville, où il était beaucoup plus dur de trouver de quoi manger. En effet, à la campagne, il y avait des potagers, des champs etc. : on trouvait toujours quelque chose pour manger ! Par ailleurs, mes parents avaient, pendant la guerre et aussi quelques années après la capitulation de l’Allemagne, des tickets de rationnement pour acheter du pain ou d’autres marchandises.

Tiens parlons-en du pain ! Le pain n’était pas bon du tout, il était noir et quand je coupais mon pain, mon couteau restait collé au pain. On manquait de tout comme de la farine par exemple…

On n’avait rien à manger. A l’école, on nous donné parfois des vitamines. En effet, il arrivait que notre maître ou maîtresse d’école, arrête les cours pour nous en donner un peu. Quelle époque ! C’était l’année où je devais passer mon certificat d’étude que j’ai eu avec succès ! L’année suivante, je suis allé à la rue Raymond Cayol à Mazargues, où d’abord mon père m’emmenait en voiture, étant taxi, puis après j’allais seul à vélo, à côté de la maison des parents de Jean-Claude Gaudin. Il est ensuite devenu Maire de Marseille comme tout le monde sait ! A l’école, on était tous habillés de la même façon, on devait tous être uniforme. Malheureusement, je trouve que ça nous enlevait notre personnalité mais d’un autre côté, au moins, il n’y avait pas de jalousie entre les uns et les autres…

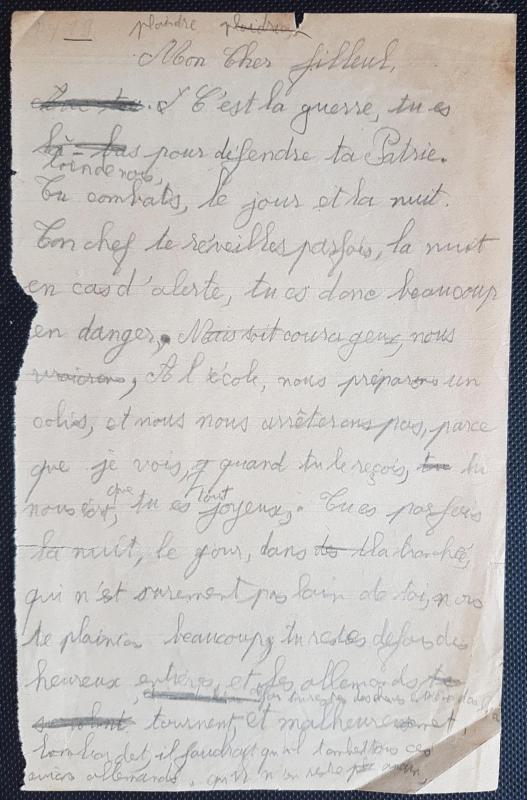

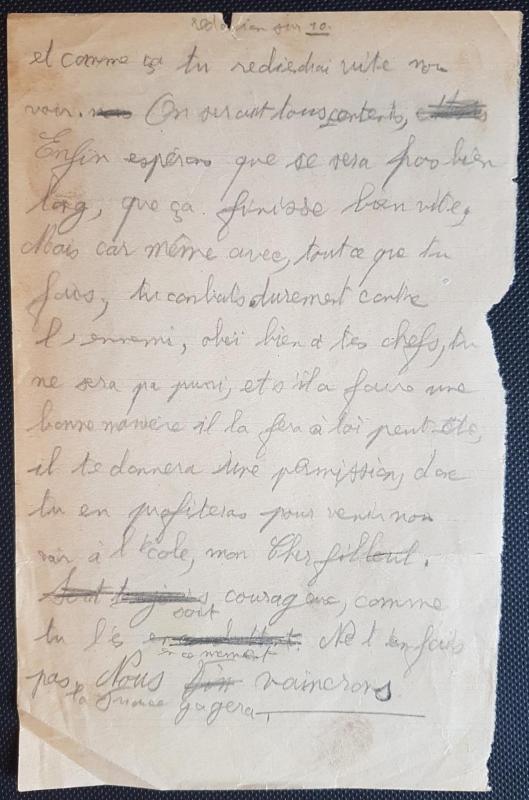

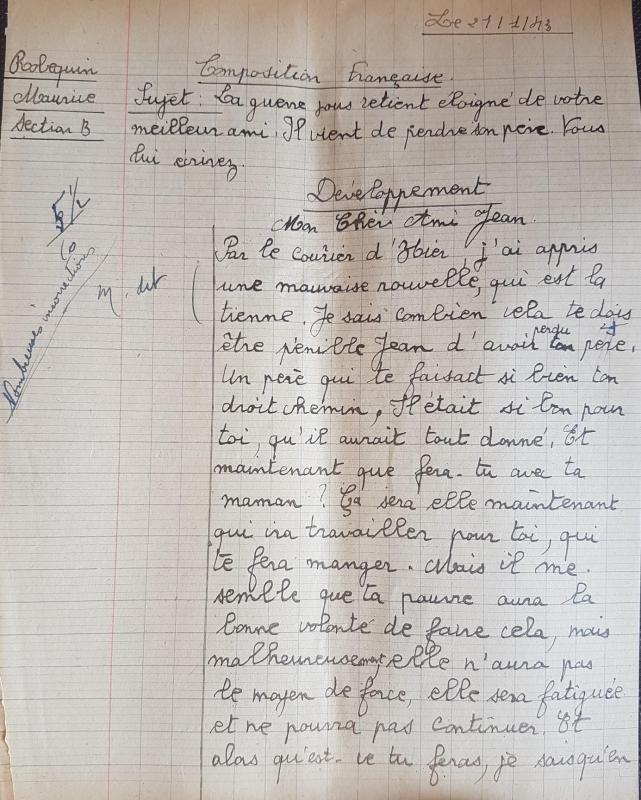

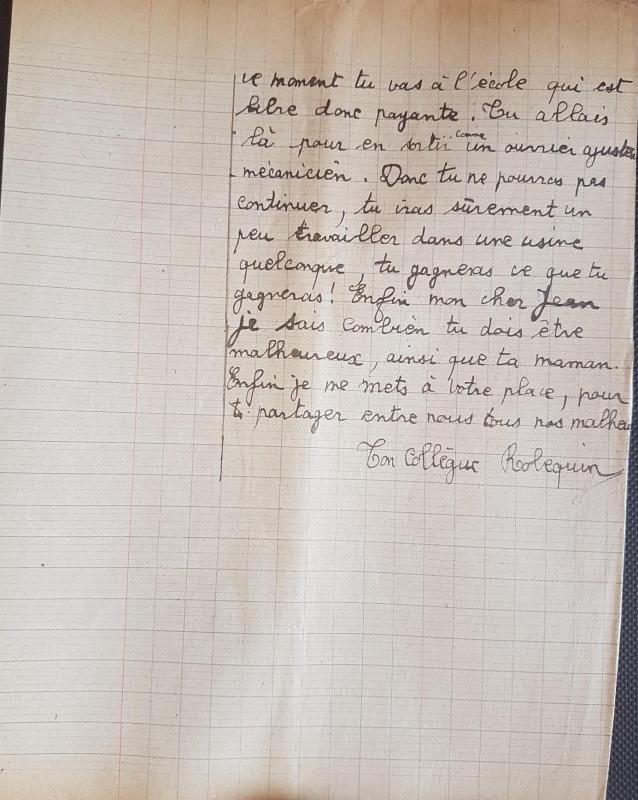

C’était le temps également, où à l’école, on nous faisait apprendre le chant suivant « Maréchal, nous voilà ! », chant de propagande bien sûr ! On nous faisait aussi écrire des rédactions sur la guerre, en français, comme celles-ci par exemple, que j’ai retrouvé dans mes cahiers d’écoles que j’ai conservés :

Il y a aussi cette carte d’Allemagne, que l’on nous faisait apprendre à l’école, que j’ai également conservée :

Je me rappelle également que, je faisais des kilomètres à vélo avec la carriole que mon père avait attaché à mon vélo, pour aller chercher du poisson ou d’autres marchandises…et quand mon tour arrivait, après avoir fait la queue comme tout le monde, il n’y avait plus rien à l’étalage. Et ce genre de chose arrivait souvent, c’était notre vie, une époque, une habitude !

Une fois, j’ai acheté une courge, à un paysan, vers Aubagne, et quand je suis arrivé à la maison, nous l’avons ouverte mais elle était toute pourrie. J’avais fait tous ces kilomètres pour rien, quelle déception !

En 1944, j’étais à l’école de la rue des bons enfants et le 27 mai 1944, un bombardement a frappé la ville de Marseille. Dans notre classe, on est venus nous voir pour nous demander s’il y avait des volontaires pour essayer de trouver des survivants, enfouis dans les décombres.

Je me suis alors porté volontaire afin d’entrer dans les équipes nationales, on m’a donné, par la suite, un brassard que j’ai conservé mais que je n’ai pas réussi à le retrouver pour le donner à ma petite fille, afin qu’elle puisse l’exposer sur son site internet qu’elle a créé, dans le cadre du CNRD 2020.

Lorsque j’étais dans le feu de l’action pour déblayer, à la place du Général De Gaulle, j’ai vu un bras humain dépassé des décombres, j’ai alors commencé à le tirer pour faire sortir la personne, mais le bras m’est resté à la main. Quelle horreur ! On m’a dès lors pris en charge par nos surveillants et on m’a fait partir tout de suite de là où j’étais.

Je suis aujourd’hui toujours traumatisé de ça, de cette image qui m’est restée gravée et qui ne partira jamais. Même si cela fait longtemps que ça s’est passé, j’ai toujours conservé ce mauvais souvenir dans un coin de ma tête.

Par ailleurs, mon frère s’est fait arrêter par les Boches, parce qu’il était sorti après le couvre-feu. Il a alors été mis dans un wagon qui devait le déporter, mais heureusement, il a réussi à s’échapper par chance car ils avaient mal fermé le wagon. Sinon, je crois que je n’aurais jamais plus vu mon frère. Quelle chance encore une fois !

Mon frère, né en 1921, ayant peur de se faire arrêter de nouveau, s’est fait injecter un produit dans les yeux, par un professionnel, afin qu’il ne soit pas appelé pour le recensement militaire mais malheureusement, il s’est rendu aveugle puisqu’il a eu un décollement de la rétine.

J’ai dû rendre alors son permis de conduire au poste de police, à Mazargues, car il ne pouvait plus exercer son métier de taxi.

Enfin, ma femme, qui s’appelait Jeannine ROBEQUIN, née JAVAUX le 27 juillet 1927, a aussi connu la guerre. Elle était fleuriste chez DYENS, à la rue Montgrand, à Marseille, à cette époque. En 1942, elle était âgée de 15 ans, lorsque sa patronne l’envoyait porter des fleurs à la Gestapo du 425 rue Paradis. Là-bas, on la recevait avec les fusils, avec lesquels on l’a poussé dans le dos, pour la faire monter à l’étage. Tout ce que je peux dire, c’est que la seule chose qu’elle languissait de faire, était de sortir de cette maison car elle entendait des cris d’horreur à l’intérieur.

Voilà, c’était mon histoire que j’avais à vous raconter ! »

PS : Vous pouvez retrouver un article relatant l'ordonnance du 10 mai 1940, et les modifications survenues après, en cliquant sur le lien suivant :

https://www.armes-ufa.com/spip.php?article809#nb4